- 現在表示しているページの位置

塗装(ピアノ・家具・その他木工製品など)

素材(木、金属等)の表面を汚れや温度湿度変化から守り、美的外観を与えるために行います。素材の違いによって使用する塗料や技法を変える必要があります。

木工塗装に用いる塗料の種類

| 特徴 | 当社での対応 | ||

|---|---|---|---|

| 磨き | 塗装 | ||

| うるし | 硬くて丈夫。熱や湿気にも強いが紫外線に弱い。 硬化に特殊な室(ムロ)が必要で、扱いが難しい。 |

○ (要見積り) |

× |

| カシュー (洋うるし) |

カシューナッツの殻から取れる油が原料。うるしと似た性質で光沢も良い。 廉価な為、うるしの代用品として使われる事が多い。 古くなるとヒビ割れや艶ムラなどのトラブルが起きやすい。 |

○ | × |

| ラッカー | 安価で取扱いが簡単なため、広く普及した。 光沢が良く、磨き直しも楽だが、他の塗料に比べてやわらかいため若干キズに弱い。 |

○ | ○ |

| ウレタン | 空気中の酸素と反応して硬化する。 適度な弾力があり、耐久性も高い。 硬化時間が比較的に長く、特別な器具や設備無しでも塗装出来て扱いやすいので、家具や建築など広く用いられている。 |

○ | ○ |

| ポリエステル | 反応硬化型の塗料で非常に硬く、光沢に優れるが短時間で反応が進むため取扱いが難しい。 専用の設備のあるメーカー工場で用いられる。 |

○ | ○ |

ピアノの主要パーツには多くの木材や金属が使用されています。木材は軽くて加工が容易であり音響的にも優れた特性を持つため、古くから様々な楽器の制作に用いられてきました。しかし木材は衝撃に弱く、温湿度の変化に大きく影響を受ける素材でもあるため、表面を塗装で保護する事は大変重要です。

ピアノの前身であるチェンバロやクラヴィコードが制作された時代には、化学塗料が発明されていなかったため、湿気や虫害から保護するため天然オイルやシェラックニス(ラックカイガラムシから採れる樹脂)等で表面をコーティングしていました。

ピアノの黎明期には、伝統的な手法で塗装が施されていましたが、楽器としての改良に伴って最新の素材や技術が応用されるようになると、塗料も最先端の化学塗料が使われるようになりました。

日本には、古くから伝統工芸としての漆があり、初期の国産ピアノは漆塗りでした。

しかし漆は扱いが難しく高価であったために、大量生産が始まると安価で丈夫なラッカーなどの化学塗料や、カシューと呼ばれる漆の近縁種の木から採れる樹脂を用いて塗装されるようになっていきました。

ラッカーやカシュー塗料は光沢が良く、ピアノの塗装には最適でしたが、塗膜がやや弱く経年劣化が大きいなどの欠点もありました。そのため近年では化学反応で硬化するウレタンやポリエステルなどの、作業性が良くて塗膜の硬い塗料が用いられています。

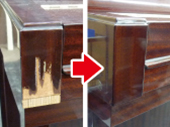

☆当社ではピアノ以外にも、破損した木工製品(椅子・テーブル・チェストなど)の修復・塗装修理も承ります。まずはお気軽にご相談ください。

木工塗装用の塗料

古典的な塗装仕上げ

(シェラック塗装)

鏡面塗装仕上げ

半艶消しサテン仕上げ

スピーカーボックス修理

テーブル塗装修理

木工修理

デザイン塗装